この広い世の中には、IQボケ、、チョット異常値IQボケ、という特殊な範疇に属する人種がいる、、、愛すべき人種がいる、、、そして私はそういう人種達に偶然に、神の、、、自然の摂理か思惑か或は偶然か巡りあわせか遭遇できた事を感謝する。

ボケ方が、東洋であり、西洋でありそんな事とは全く関係なく、それぞれに異なり個性があり、アクがあり個々の他に比例する事のできない愛すべきボケ法則があり、その見事さには唯単に目を見張るばかり、、、この自然の偉大さに感嘆する、、、どうしてあいさずにいられようか。。。。。

この広い世の中には、IQボケ、、チョット異常値IQボケ、という特殊な範疇に属する人種がいる、、、愛すべき人種がいる、、、そして私はそういう人種達に偶然に、神の、、、自然の摂理か思惑か或は偶然か巡りあわせか遭遇できた事を感謝する。

ボケ方が、東洋であり、西洋でありそんな事とは全く関係なく、それぞれに異なり個性があり、アクがあり個々の他に比例する事のできない愛すべきボケ法則があり、その見事さには唯単に目を見張るばかり、、、この自然の偉大さに感嘆する、、、どうしてあいさずにいられようか。。。。。

唐草模様の風呂敷を利用した畳の部屋のインテリア

子供の頃、私が子供の頃は暖房と言えば炬燵か火鉢であった。その火鉢も大中小の3種類あり使用目的、部屋の大きさにより異なっていた。茶碗の様に、火鉢の模様も様々で中国風な景色を描いてあるもの、日本風なもの、幾何学模様、唐草模様と変化に富んでいて楽しかった。

そういった物は瀬戸物屋さんに置いてあり、どういう訳か、私は瀬戸物屋さんに入ってご飯茶碗、茶器、箸置きを見たり、そして、その火鉢等をなんとはなしに見る事が好きだった、、、想い出してみれば、店の人も不思議に思っただったろう。。。。。

火鉢が置いてある時期は勿論の事冬でその店の空気が瀬戸物の様にツルンとして瀬戸物の肌のように冷たかった事が今でも思い出され、冷たさがジンワリと伝わって来る様だ。 数ある茶碗の模様の中に唐草模様もあった。

それで、火鉢も、たまには、、、そう頻繁ではないが壊れる、端が欠けたりする事があり、母は瀬戸物屋さんで2,3気に入った火鉢を配達させて部屋に合うかどうかを吟味していた。当時、大きな瀬戸物の火鉢をどうやって運んで来たのか今考えてみれば不思議だ、現代の様にライトバンなんていうものはなかった時代に

冬の夜、炬燵にあたりながら、母は子供達が寝る前に色々な話を、、、私と兄に、、、妹は私より6年下だった、、、色々な話をした。その中にシルクロードの話が印象的で今でも記憶に鮮明に残っているというよりは、克明に残っている。遠いペルシャの国からはるばるラクダに揺られ様々のものが中国の砂漠を渡り海を越えシルクロードの終点である日本に伝わってきた、この話は今現在尚私を感動させる。

正倉院御物の青い花瓶の美しいトルコブルーと唐草模様は私にとりシルクロードのロマンそのものである。

唐草模様の由来は、ギリシャ神殿の柱の模様が原形とされ、日本には奈良時代に渡来した。

今朝は純日本式朝食がどうしても、必要だったので、体がそう伝えてきたので。

冷蔵庫の中の残り物からの創作,左は茶色のマッシュルーム、ドイツの長ネギ、ほうれん草のあんかけ.右はセロリの根と人参の糠漬け.

薄く切ったマッシュルームをごく少量の油で水分が出ない様、両面を焼く様に炒める.葱は短冊切り.ほうれん草は冷凍ほうれん草.アンかけのアンー砂糖、醤油 水 1-1-1 これは各自の好みに調節する.豆腐は好みの形に切り水を切っておく

マッシュルームは水分が出ない様にカラカラとした状態に炒め、皿に入れておく。葱は鍋に少量の油で軽く炒めすぐ水を切ったトオフを入れ炒めて葱に火が通ったら、マッシュルームを加え、全体を混ぜ作っておいたあアンを加え、器に盛りほうれん草を上に散らす。

guten Appetit und einen guten Tag !!!!!

「名物に美味いものなし」 という諺が日本にはあるが、ドイツ語にもないわけではないが、日本語の「名物」はドイツ語より意味の範囲が狭く、皮肉や冗談を例外にして、主に食に関する物のみに使われている。

ドイツ語のそれに当たるものは、日本語のように特別な言葉ではなく広範囲に使える。何かそこにドイツ人の食に関する熱意グレイドが表れている様な気がする、最も日本人の食に関する興味はドイツ人と比較すれば「常軌を逸する」と言ってもまだ足りない様相を呈している。 兎に角、我が家の笑い話のランク1を長年保っている、、、「食べてなくなってしまう物に、なんでそんなに金をかけるのか」。。。である。

この含蓄に富んだ名文は息子がまだ大学生だった時イタリー研究旅行の際、お土産にチーズ、生ハム、クッキー等を選んでいる息子に友達が言ったセリフである。

それでも尚且つ、フランクフルトの名物はリンゴワインApfelweinとなっている。幾つかの銘柄があるが、この Frau Räuscherフラウ ロイシャー の歴史が古い様だ。 味はさっぱりして辛口で美味しい。アルコール度5.5% お正月の来客、宇宙からフランクフルトに不時着してしまったエイリアンのお土産。 誠意と優しさがこもっていた。

4世紀頃に当時ドイツ,フランス、そしてイギリスを植民地にしていたローマ人がワインの代用品として原住民、ドイツ人はリンゴワインを飲んでいるという事を記した記録があるそうだ。

この写真の柱はデユッセルドルフのホーフがルテンとアルトシュタッとの境界にあるもので、かってナポレオンが破竹の勢いでヨーロッパを制覇しロシアまで勢いを延した際デユッセルドルフを通過しもその時に建てさせたといういわれのある市門。

柱の様式はギリシャ建築の3っつある柱の様式の内、最初のドーリア式の上部がややアレンジしたスタイルになっている。

ヨーロッパの基本は文化、芸術、哲学、文学、演劇、政治、、全てがギリシャを基本、土台として発展している。。。それでEUを形成するに当たって最後に今や零落したギリシャをもEUの仲間に入れようか、、、入れまいか、、、イヤ入れましょう、、、いやいやトンデモナイ、、、かんかんがくがく の末、思案の末、ご存知の通りギリシャもEUの一員としてスタートした。 ヨーロッパの全ての母体であるギリシャをヨーロッパ人として、除外する事は、ヨーロッパ人として血と肉の中に流れているギリシャの諸々を心情的に否定出来かねた、、、勿論、現実的な政治的な熾烈なそして露骨な駆け引き計算,奸智術策が神出鬼没し変幻自在した事は当然として、、、尚且つ大いなる誤算になっている現在でも ”経済的にも” 精神的文化芸術面にもギリシャを除いてはヨーロッパは語れない。。。ギリシャが栄えた時代は紀元前5世紀年頃から凡そ紀元頃には衰え始め、それ以後歴史の華やかな舞台から消えている。。民主主義の発祥の地、ヨーロッパの母体として「腐っても鯛の骨」 という事なのだろう。

この写真の柱の様式はドーリア式、特徴は柱がやや中頃でふっクらと曲線を描いてい(エンタシス)他の二つの後に続く様式の柱よりズングリとしてるこの様式がはるばる中東の砂漠をオアシスを通り、中国の草原、砂漠を渡り海を越え日本の法隆寺の柱に伝えられている。。と寒い冬の晩、母が私達に話してくれた事を何故か鮮明に、あの昔の凛と張りつめた凍てつく冬の寒さと共に思い出す。 唯、数年前に息子を連れて法隆寺参りをした際に読んだところによると、明治維新の新しい国造りの際、国民に対する心理操作療法のための作り話し、ではないか、、、というホントの様なウソの様な話に出会った。。私はドイツというこの国で常に異邦人として、日本という極東と呼ばれる位置にある国からの異邦人として(極東とは勝手に自分自身を中心に置いた場合に出来上がった言葉なのを理解しているのカナー、、、)、その日本とは根底から異なる国で、新鮮かつ興味の尽きない深いカルチャーショックとやらに長年鍛えられているので、ソンナ心理操作は必要ではないので、、、兎に角、私の夢をそっとしておいて欲しいと思った、

私の心の中にポッカリと空洞が出来たような寂しさを覚えた。 地球は丸く、繋がり繋がり一つになっている様に、人類も徐々に違いながら異なりながら文化、歴史、芸術全てが繋がり地球になっている、、人間の喜怒哀楽が歴史となり文化となり法隆寺のエンタシスの柱もそうして日本に伝ってきたと私は今でもそう信じている。

金星からの小さな王子様と妖精。

ようやく新年の初々しい日々も去り始めた土曜日、金星からの流れ星はいまだ醒めやらぬロケット酔いから21世紀地球現実に突入すべくカフェインの芳ばしい香りに誘われるまま2016年1月9日地球の土を踏んだ。。。そして現世のあくた、コーヒーをすすり、どうやら無事に懐かしい日常へとたどり着く。

聖セバスチャン

聖セバスチャン

新年の来客と共に、私の家から程遠くないKuntpalast美術館へ。

聖セバスチャンはローマ時代のキリスト教の殉教者。 イタリア、ローマは現在はヴァティカンが世界のカトリックの中心となっている所だが,セバァスチアンの時代にはキリスト教信者は迫害されていた。

彼は228年にキリスト教に帰依した(廉)かどで処刑された。 まずこの絵のように矢で射られ、息絶えたと判断され遺棄されたが、近親者がまだ息の絶えていない事に気ずき手厚い看護の結果生き返ったのだが、再び自ら皇帝の前に出て:{私は死んではいない、そして今も尚キリスト教だ}と勇敢にも宣言した、そして再び捕らえられ処刑された、、、

まだローマ皇帝から認められていなかった初期キリスト教が受けた圧迫、拷問の歴史に触れると、まずそのオドロオドロした数々の話にゾッとし、日本人の到底持ち合わせていない血なまぐさに、基本的に違う残酷さに民族の違いを感じるが、、、それも良く考えてみれば、単に「慣れ」の問題が大きな尺度になっているのかも知れないと最近思う様になった。どういう手段が耐え難い「残酷」と感じさせるのかは結局のところ、つまるところ、残酷は残酷であるけれども、そこに大いに慣れの問題が絡んでいるのではないかと思うようになった。

それにしても、異教者の私、そして信仰という問題に対して確かな信念を持っていない、一日本人の感想として、そこまでの命をかけての信仰とは何なんだろうと考えてしまう。

久し振りに宇宙人とそんな事をおしゃべりをし、暖かい新年ではあったが、美術館を出ると既に冬のしっとりとした闇と寒さに襲われ、その冷気に驚き、尚更に暖かく満ち足りた想いでラインの流れに沿い家路についた。。。心温まる静かな新年の始まりであった。。。宇宙人の地球語も素晴らしかった。

クリスマス休暇もアッという間に飛び去り、再び日常生活、新年の仕事始めが待ち構えているチューリッヒに戻る息子を飛行場に送りに行くバスの中で出会った3人の王様に扮装した子供達。

3人の王様の話は、キリスト生誕を祝い、東の国から3人の王様がお祝いにはるばるやって来たといキリスト生誕後の物語。

キリスト生誕は事実だが、この東方の王様の話は「尾ひれ」と言う事だが、幼稚園の年中行事の中の大切な一つ。

この子供達は3人の王様の劇をするらしく、一生懸命バスの中でセリフを練習していた二人の息子達もそんな時代があった、、、アッという間に現在49歳と28歳。

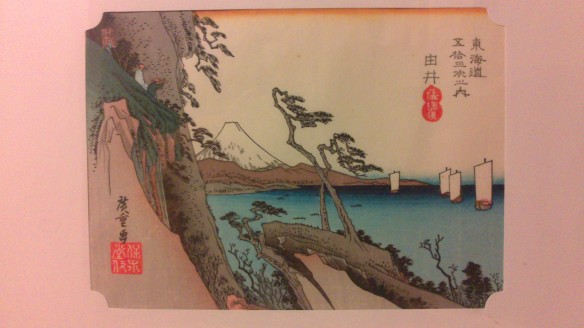

下の木版画は安藤広重 「東海道五十三次」 江戸時代の後期に出版された今で言えば、旅日記でこの時代は、江戸から京都までの旅、旅行が流行っていたという事。 当時の人達は全日程を何と二十日程で踏破したとの事。

由井は現在の静岡市の庵原郡。

明けましておめでとうございます。

ボケ防止、或は進度速度制限操作、、、兎に角、ボケが余り早くに進まないように苦心する事の一つに有名な努力、、、毎日の食事のメニューを思い出す、、、を、最近はかなり真面目に行っている、、、と言う訳で、今日2016年元旦の食事は フランスのチーズ、イタリーのチーズ、大根、カブのぬかずけ(勿論自家製)人参、セロリの根、シイタケ、昆布の甘辛い薄味の煮物そして自家製のお餅2個、、、と何となくおせち料理の材料の、そうかと言って、おせち料理でない「何となく変形おせち」が元旦の食事 日本磁器の本など引っ張り出して眺めながらの食事もどこか華やいだ空気が漂って食事もひと味違ってくる様な気分。。。。。

それにしても、皿という限られた空間と形の中で、鑑賞者に、これ程の自由な無限な精神の遊びを呼び起こす事に感嘆する。

因みにヨーロッパの磁器の歴史は浅く、長い間磁器の技術はなく、土器、陶器に白い釉を塗り磁器に見せかけ日本、中国の磁器のコピーを作っていた。 デユッセルドルフの陶磁器博物館にはドイツ、ヨーロッパの初期磁器の作品が展示されている。

***自家製お餅のレシピと作り方***

もち米 カップ3杯 水少々 ハンドミキサー 筒型の容器 もち米は前の晩に洗って水に浸けておく。 圧力釜で蒸し、筒型の容器に蒸しあがったもち米を入れて、ハンドミキサーで餅常置になるまで撹拌する、始めはやり難いので打ち水を少々しても良いが、入れないほうが出来上がりの餅がしっかりして美味しい。 滑らかになったら好みの大きさにまとめ、打ち粉をした平たい盆にひとつづつ並べ、固まるまでそのままにしておく。冷凍しておくと何時までも新鮮に保てる。

きな粉もち、おしるこ、或はオリジナルスタイルの焼いてノリを巻く。 出来立てを大根おろしとレモンと醤油少々で頂くのも自家製餅の醍醐味

左皿は 九谷 色絵牡丹蝶文大皿 右皿は 古伊万里 染錦花籠手菊文鉢 江戸中期